何谓学术?借用复旦大学葛剑雄教授的话说,“学”是学问、做学问的态度,乃至人品及思想;“术”则是“把‘学’转化为客观存在的一种产品”。

有人说,学问做得好的,人品都不会太差。国内外最顶尖的一流大学,倒不见得有最先进的设施设备,但必定汇聚了一批风骨端正、坚守底线且专业过硬的学者。他们是会散发光芒的人,即便衣着朴素貌不惊人,可当你见过他们听过他们说话,你就知道了什么是独立,什么是自觉,什么是公正。

今日有今日的楷模,回头看看一百年前,在那个年代,“知识分子”还是个金玉一样的称谓,那些翩翩真博士风雅大先生,以严谨的学术规范和对待学科的敬畏心给我们树立了榜样。

“小心求证”胡适之

拥有三十六个博士头衔的胡适

胡适先生的博士学位,传言有36个,其中35个是名誉博士,27个是他在美国当大使的时候受到院校赠予的。胡博士唯一货真价实通过答辩认证的学位,是他在美国哥伦比亚大学获得的哲学博士。

尽管他的留学日记里充斥着令人啼笑皆非的打牌日常,但在实用主义哲学家约翰·杜威门下求学的经历却是实打实地,对他往后的治学方法产生了深远影响。

胡适强调“实验主义”精神,提出著名的“十字真经”:“大胆地假设,小心地求证”。这十个字激励无数后人踊跃发表创见,然而它真正的落点是在后半句。用胡适自己的话说,大胆假设的前提是“细心搜求事实”,必须“站在很充分的理由上面”,“小心的求证比大胆的假设还更重要”,他认为治学者切忌空中楼阁,“科学的态度只是一句话:‘拿证据来!’”。

先生的另一句名言“实验是真理的唯一试金石”穿过浩浩荡荡的历史大潮,至今依然振聋发聩。

▲2009西泠秋拍 胡适《尝试集》第二编第二版稿本 成交价212.8万 创当时近现代名人单件稿本最高纪录。

“无须做伪”林语堂

著名学者、文学家、语言学家林语堂

著名学者、文学家、语言学家林语堂

比较文学界流传着一句话:“做学问就是做自己。”当然这话放之其他学科内皆准。有时候一位学者的论文题目里,你能看出他的个人历史。林语堂的研究方向选择,与他的成长环境、家庭渊源、求学经历休戚相关,他必是先回答了“我是谁”,“我何以是我”,才找到了这个“两脚踏中西”的个人坐标。

林语堂先生自幼接受教会式的基础教育,本科在圣约翰大学毕业后,他埋头钻研中国古典文学文化。五四运动爆发后,林语堂赴哈佛大学英文系,研究比较文学,获得文学硕士学位。之后辗转法、德等国半工半读,在比较语言学的重镇莱比锡大学,获得语言学博士学位,毕业论文的题目是《中国古代音韵学》。

林语堂先生的人生观和文学观,贯穿这种“无须乎做伪”的求真原则,他说:“人生在世,无一事非情,无一事非欲。要在诚之一字而已。诚便是真。去伪存真,做文做人,都是一样。”

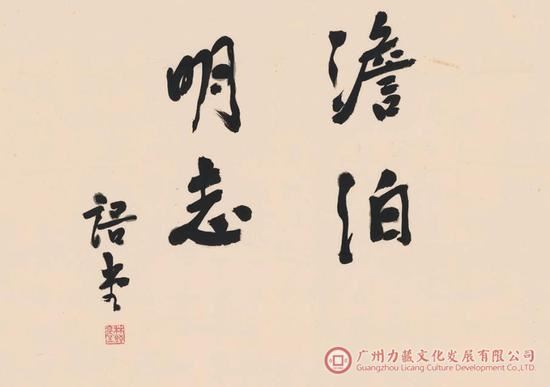

▲2014西泠秋拍 林语堂 淡泊明志 成交价26.45万

▲2014西泠秋拍 林语堂 淡泊明志 成交价26.45万

“俱加声明”陈寅恪

“教授中的教授”陈寅恪

被誉为中国近三百年最博学之人,名副其实的大学问家陈寅恪,其实从来没有获得过一张文凭。有人问他留洋十几年,怎么不去得个硕士博士,先生回答:“考博士并不难,但两三年内被一专题束缚住,就没有时间学其他知识了。只要能学到知识,有无学位并不重要。”这话,倒也是只有满腹经纶如陈寅恪者,才有资格说的了。

先生有着高度的学术自觉和严苛的治学规范,讲究谨慎考证,用证据说话。这不仅体现在论证观点时的旁征博引,更关键的是引用他人观点时,标注来源出处和版次信息绝无半点含糊。这其实是每位学人的基本功,是必须恪守的底线,却又最容易被忽视。陈寅恪在清华授课期间频繁向学生强调遵守学术规范的必要性:“凡引及旁人的意见,俱加声明。”

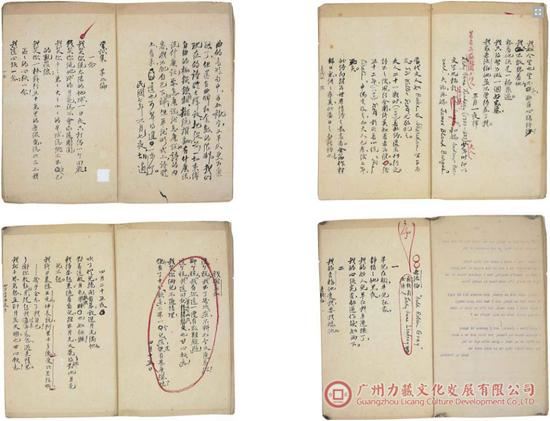

▲2015西泠秋拍 陈寅恪1930年敦煌学文稿及傅斯年致陈寅恪函 成交价92万 先生的严谨及公正可见一斑。

▲2015西泠秋拍 陈寅恪1930年敦煌学文稿及傅斯年致陈寅恪函 成交价92万 先生的严谨及公正可见一斑。

▲2015西泠秋拍 陈寅恪旧藏 《柳如是集》钞本三册 成交价41.4万

▲2015西泠秋拍 陈寅恪旧藏 《柳如是集》钞本三册 成交价41.4万

陈寅恪以中国文化托命之人自命,与柳如是成为异代知己,在其巨著《柳如是别传》的前言中,谈及为柳如是做传的动机时,就曾经明确表示是为了:表彰民族独立之精神,自由之思想。

“喜提博士”梅兰芳

京剧大师梅兰芳

京剧大师梅兰芳

梅兰芳先生初次踏出国门,就以高超的艺术造诣震动外界,直到1930年他终于到访美国,先后在西雅图、芝加哥、华盛顿、纽约、旧金山、洛杉矶、圣地亚哥、檀香山等地演出72天,彻彻底底在西方世界掀起了一股“梅兰芳热”,在当时可谓盛况空前,绝无仅有。

不过梅先生这个戏痴,一心只想唱好每一台戏,却没成想自己受到了美国学界高度的肯定:美国波摩那大学、南加利福尼亚大学分别授予梅兰芳文学荣誉博士学位。齐如山在《梅兰芳游美记》中骄傲地记录下波摩那大学校长晏文士博士(Dr。 Charles K。 Edmunds)与邓勤博士(Dr。 Kemeth Duncan)对梅兰芳艺术的评价:“前读纽约芝加哥等处之报,对于中国剧,及梅君艺术之批评,异常佳妙,咸云有文学上艺术上极大之价值。及梅君到此演剧,吾二人及各教授往观数次,果如所言;且梅君之长处,报中尚有未尽者,真名下无虚也。吾侪协议,欲由本学校赠与梅君文学博士荣衔。”

▲2017西泠春拍 梅兰芳一生访问日本珍贵影像及史料自留孤本 成交价126.5万

▲2017西泠春拍 梅兰芳一生访问日本珍贵影像及史料自留孤本 成交价126.5万

“贪玩大师”赵元任

“中国现代语言学之父”赵元任(前)

“中国现代语言学之父”赵元任(前)

被誉为“中国现代语言学之父”的赵元任,自称是个“贪玩”的人,他说做语言学研究,纯粹是因为“好玩儿”。这位贪玩的学者不仅玩到了康奈尔大学数学学士、哲学硕士、哈佛大学哲学博士三个学位,还一不小心精通了三十余种方言、十几门外语,一生教授过物理学、数学、哲学、中国音乐史、中国语言、汉语语法、理论语言学、逻辑学等课程,甚至创作过百余件声乐及器乐演奏类作品……可以说,他是地球人的老乡,是站在巴别塔顶端的人了。

现代语言学,尤其到语音学、音韵学、方言研究层面,确是有些枯燥繁琐的,有时需要大量田野调查和实验室内的数据分析,在赵先生那个年代,研究条件想必艰苦简陋,研究工作的开展也多有困难。赵先生却是花式“苦中作乐”的好手:比如他每到一处就用当地方言或口音讲话,玩“假扮当地人”的游戏且从未被识破;比如他与同样会说几种方言的妻子制订了一个日程表,约定今天说国语,明天说湖南话,后天说上海话;又如他给自己的女儿起名叫“赵莱痕思媚”仅仅是为了用反切法把她的小名“LenSei”给拼出谐音来;再比如他给林语堂写信,偏用汉字来写英文:“狄儿外剃,豪害夫油鬓?”(亲爱的语堂,你近来忙些什么?)

有这样一位有趣又可爱的学者,谁不想拜在他的门下一起开心做科研呢?不过开心的前提是热爱,爱自己的学科,对它有归属感,愿为它奉献一生,像赵先生那样无私投入60余年生涯,与学科同生息共命运,方能尽善尽美。

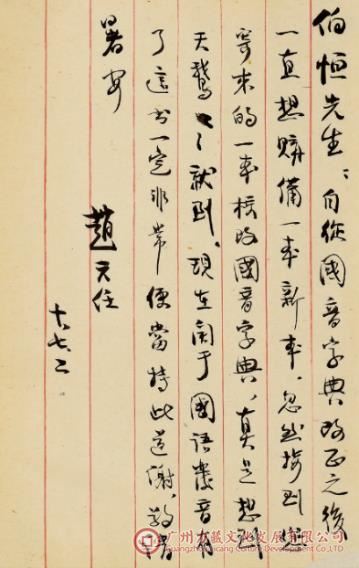

▲2018西泠秋拍 赵元任 致孙壮有关国语发音的信札 成交价28.75万

▲2018西泠秋拍 赵元任 致孙壮有关国语发音的信札 成交价28.75万

粤ICP备17102341号

粤ICP备17102341号 粤公网安备 44011102001624号

粤公网安备 44011102001624号